Il y a une poésie du vol qu’il est difficile de partager tant fort peu la connaissent et qu’elle s’oublie, se dissout dans l’air d’un temps ordinaire qui reprend trop vite ses droits.

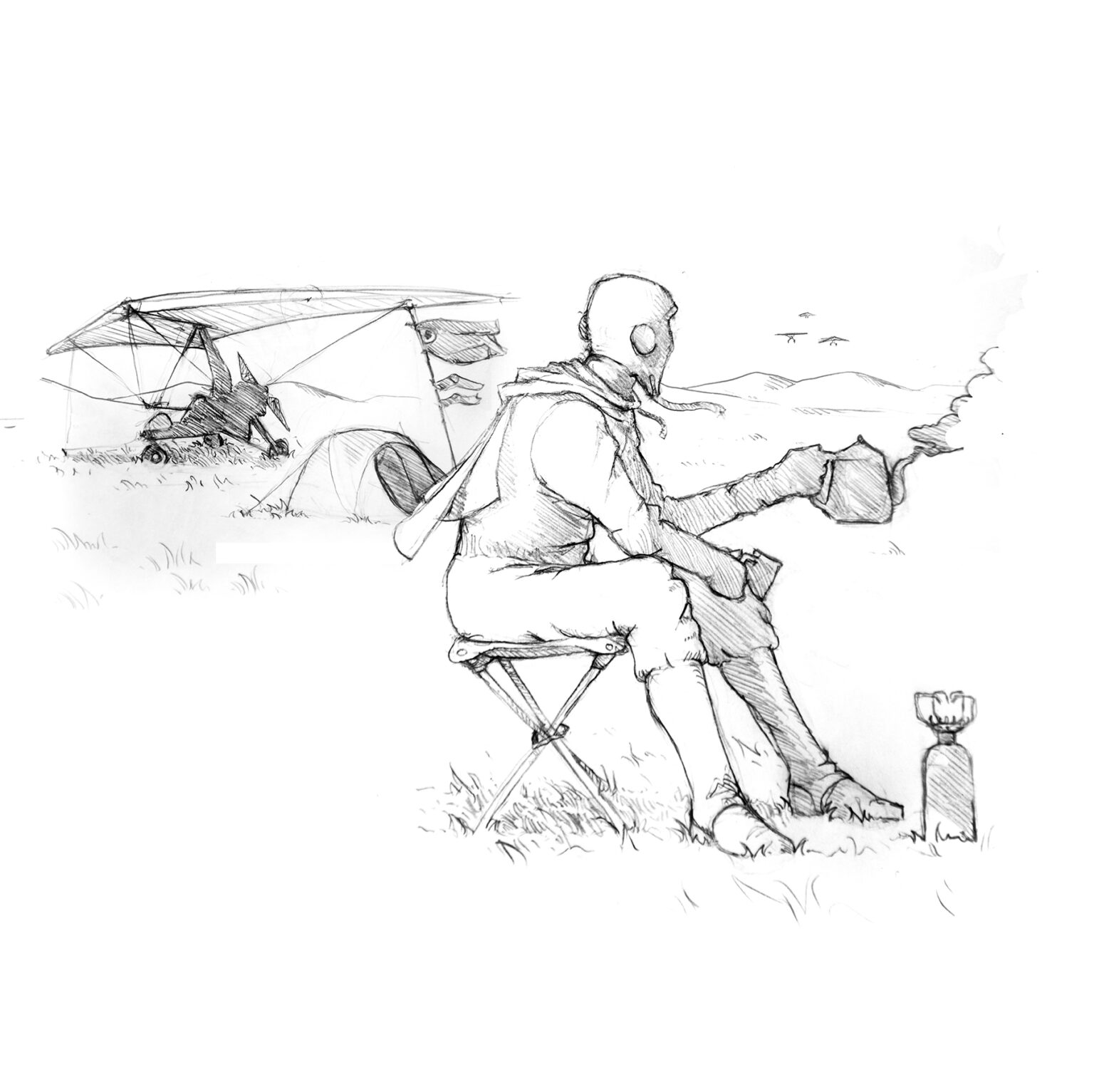

On redevient un piéton, un automobiliste, un citoyen, un collègue, un mari, un amant, un père de famille, que sais-je. On a pourtant tutoyé le ciel, essuyé ses douceurs et ses brusqueries. On s’est gavé de ses lumières, indigné de ses secousses, contrarié des vents quand ils nous freinaient, ravi des toboggans où ils nous précipitaient. On s’est élevé dans l’ombre laiteuse des campagnes à l’aurore, sachant le bien-être que ce serait lorsque, émergeant de l’horizon comme un dieu paresseux, le soleil jaunirait les prés de ses premiers rayons. Il faisait froid. Le moteur toussayait aux ultimes décharges d’une batterie faiblarde. Il a suffi d’une étincelle pour que l’hélice toupine ! L’herbe mouillée par la rosée de septembre détrempait les toiles de tente, imbibait les chaussures que trois jours de bivouac avaient gratifiées de parfums mirobolants.

Ah qu’elle était loin, enfin, la civilisation des douches et des déodorants, la société des faux-semblants et des sourires forcés, des obligations réglementaires et tatillonnes. Et loin, plus loin encore, l’esprit étriqué des fonctionnaires de l’air, asphyxiés dans leur bureau, payés au mois pour brider un désir de vol débridé, enraciné dans l’histoire humaine. On ne leur veut pas de mal notez bien, sinon qu’ils nous fichent la paix avec leurs textes alambiqués et leurs prescriptions inapplicables : qu’ils laissent à leur Grande Course ces grands sauvages unis par l’essentiel, par ce que Mallarmé sur sa yole appelait « l’entier oubli d’aller » ! Comment restituer tout cela sans avoir l’air d’un irresponsable, d’un bravache, sans se faire rappeler à l’ordre des procédures par les adjudants d’aéroclubs et les frileux du manche ?

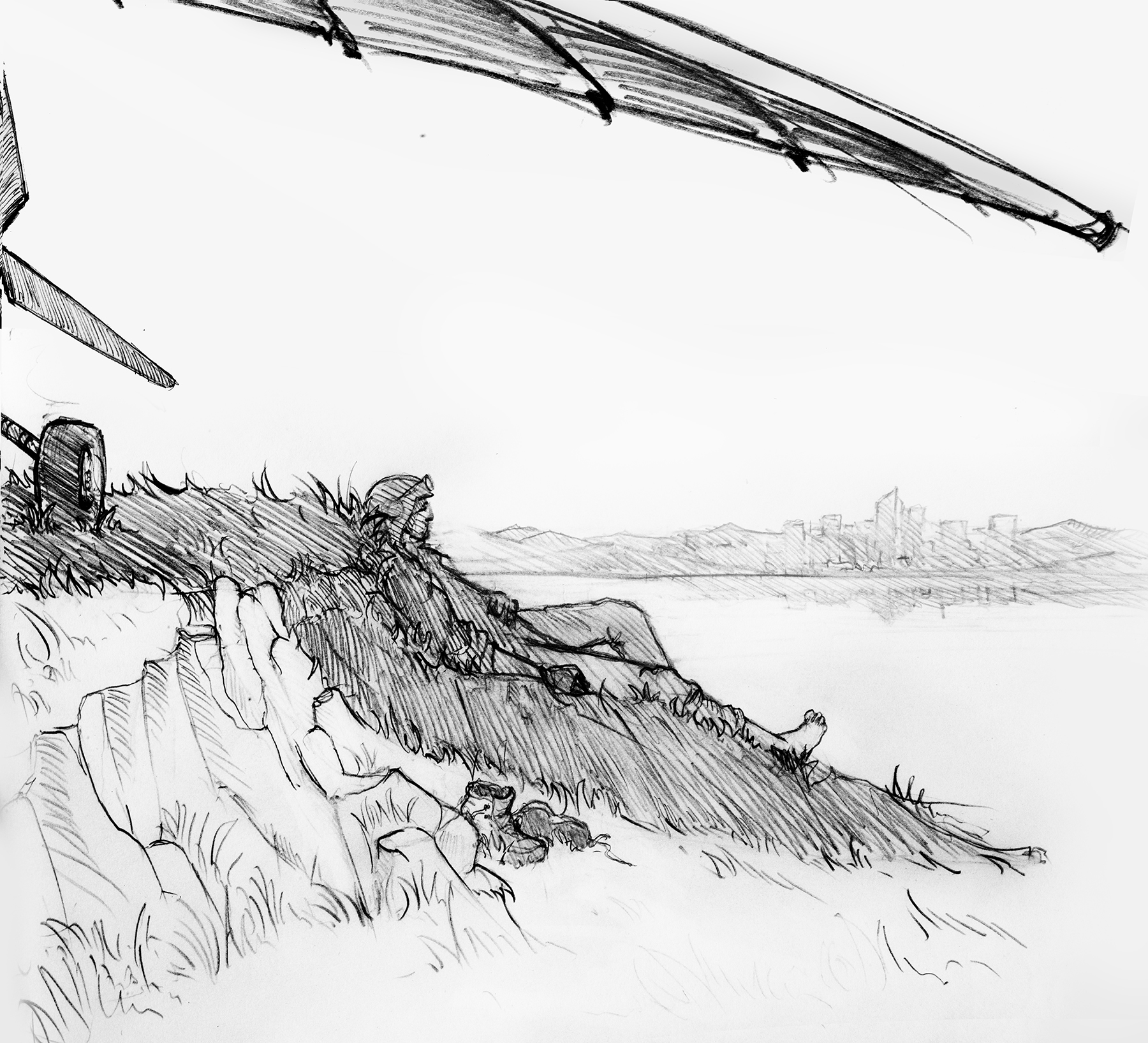

On ne dira jamais assez que septembre est béni pour l’aviation. Pas seulement parce que le ciel se calme un peu des ardeurs estivales, mais pour ses lumières obliques, honorant chaque élément de paysage à son heure, comme sous un projecteur doré. Septembre, mois du bonheur aérien. Des buissons de mûres au bord des pistes, des noisettes au cul roux sur le chemin du ravitaillement. Tu avises de là haut une jolie petite bande d’herbe tondue par un camarade prévenant. C’est ta prochaine étape. Tu zyeutes alentour pour vérifier que tu es seul dans le ciel. Tu souris devant la manche à air qui tortille. Par un phénomène aérologique inexplicable, et alors que les trente-et-une pistes du parcours offraient une orientation différente, le vent sur chacune soufflait de travers, à 90°, et dans le genre fort… de quoi saler les approches et poivrer les atterrissages, surtout avec un train classique comme le mien, enclin aux ruades de jeune poulain dès qu’il touche l’herbe. Oui, tu souris, parce que ce n’est pas facile et très amusant, bien plus qu’une morne mais sûre approche en U sur un terrain fréquenté. La piste est courte, il faut éviter les haies successives. Tu vires, tu voltes, tu enchaînes les S, retrouvant le plaisir des manœuvres en vol libre. Ah ! la jolie cadence des virages en aile delta, ah le dandinement paresseux des parapentes ! Mais te voilà stabilisé en courte finale, comme sur des rails, commandes croisées pour faire la nique au vent fripon, prudence, prends garde à tes pistons. Et tu t’immobilises, seul, jaunissant dans le matin jaune, verdissant dans la prairie verte. Il est temps de marquer ton passage (Grande Course oblige!), et de redécoller vers la prochaine.

Au fond, nous sommes bien tous pareils. Feignants comme des pilotes du dimanche. Le mardi j’étais prêt à tout annuler pour cause d’offense météo. Le mercredi encore, au réveil, je faisais traîner mon départ, espérant je ne sais quel typhon pour me servir d’excuse. Ce jeudi, entre deux ciels, au-dessus de la Mayenne, pressé vers le finale à Loches, c’est comme si j’étais resté en l’air depuis… quarante-et-un ans, date de ma dernière Grande Course, où j’avais fait les quatre coins de la France en tube-et-toiles, posant au jour, près des stations-services, couchant au soir sur les plateaux, au-dessus des vallées à brouillard. Les règles ont changé, la compétition est moins âpre mais qu’importe : ce qu’il nous faut c’est une raison de partir, de quitter les sentiers battus, de prendre congé pour un temps de l’aviation petite-bourgeoise… Redevenir canaille, renouer avec ces clochards du ciel que furent les Mermoz et les Saint-Ex, et qui n’en finissent pas de nous faire rêver.

Hubert Aupetit